martes, 25 de octubre de 2016

sábado, 15 de octubre de 2016

CUENTO PRIMER PREMIO 2016

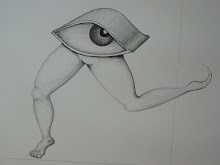

¿SE EQUIVOCÓ DIOS?

Como cada mañana, medio dormido todavía, puse dentífrico en la

punta del cepillo y abrí la canilla. No me miré al espejo ni encendí la luz,

para qué empezar mal, si ese hombre viejo no soy yo, lo tengo claro. Pero

cuando inicié la archi repetida tarea del cepillado, oh sorpresa, no había nada

que cepillar. ¡Mis dientes habían desaparecido!

Prendí la luz y las encías huérfanas confirmaron la mala

noticia: mis dientes, los que forman parte de mí desde hace más de cuarenta

años, se fueron de paseo.

¿Acaso no los traté bien? Es cierto que he comido muchos

chocolates, caramelos y garrapiñadas, que alguna vez los usé para descorchar

botellas de cerveza o, de tanto en tanto, para abrir esos sobres de plástico

imposibles de abrir con los dedos pero… ¿abandonarme así de repente, sin

preaviso?

Revisé las sábanas, la almohada, también debajo de la cama.

Nada. “Me los he tragado durante el sueño” fue mi conclusión. ¿Y ahora?

¿Necesitaré dentadura postiza y el pegamento ése que anuncian por la tele? ¿Un

vaso con agua en la mesita de luz?

¿Por qué tendremos tantos dientes? Siempre me lo pregunté. ¿No

habría sido más práctico una sola pieza dental (una arriba y otra abajo,

obvio), una sola pieza sin intersticios? Algo parecido al protector bucal que

usan los boxeadores. Un hueso curvo y afilado que se auto regenere en caso de

roturas, y que crezca indefinidamente para compensar el desgaste de los años.

Dios se equivocó feo con el tema de los dientes. O será que la evolución desde

el mono se enfocó en asuntos menos importantes, los pilosos por ejemplo, y nos

dejó con dos hileras de dientes como a cualquier pescado.

La cuestión es que, por aquello de los misterios de la ciencia,

mis dientes migraron al cerebro y se alojaron en los lóbulos frontales. Sí,

aunque usted no lo crea, lo comprobaron médicos especialistas con una

tomografía computada. Será por eso que a veces pierdo el equilibrio y escribo

cosas raras. Pero como las golondrinas, pensé, algún día volverán.

Me dejé crecer un buen bigote, una especie de cortina tupida

para ocultar la boca desdentada, y decidí esperar. Pasé un año y medio comiendo

papillas, gelatinas y sopas hasta que dije basta: extraño demasiado el bife de

chorizo y la pizza. Saqué un pasaje a la India y me fui, solo, convencido de que, con

meditación, yoga y mantras, lograría recuperar la dentadura. Me alojé en un

ashram cerca de Goa, y me hice discípulo de un gurú que hablaba portugués.

Aprendí a tocar la cítara y, con ejercicios de visualización y relajación,

logré dominar las necesidades terrenales. Largos días de ayuno templaron mi

carácter, y por fin encontré mi yo profundo, lo que en occidente se llama el

alma, y una noche de plenilunio, mientras hacía abluciones en las aguas del

lago sagrado, me di cuenta de que ya no necesitaba más dientes ni orejas ni

párpados ni cejas, sentí que había llegado a un estado de beatitud cercano al

nirvana, y me sumergí en esas aguas benditas y me dejé llevar por la corriente

hasta llegar al mar, al vasto océano, como en un viaje astral acuático, y allí

me recibieron las ballenas azules, inmensos cetáceos sin dientes, mamíferos

como yo, que se alimentan de plancton filtrando enormes cantidades de agua a

través de sus barbas -bigotes en mi caso-, y se comunican con sonidos que son

detectados a miles de kilómetros, como un canto, aunque ese canto nada tiene

que ver con el canto de las sirenas que enloqueció a los marineros de Ulises,

sino un canto a la vida, al amor y a la convivencia pacífica en el mundo

submarino.

-Te fuiste al carajo- dice mi mujer después de leer el último

párrafo.

-Al carajo no –respondo-, me fui a Wikipedia.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)