miércoles, 10 de agosto de 2016

lunes, 1 de agosto de 2016

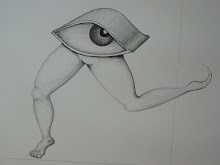

TRATAMIENTO

Ajo y agua, dictaminó el

gran neurólogo. Era la primera vez que escuchaba ese término. Inocentemente

pensé que, si comía muchos ajos y tomaba mucha agua, podría curarme. Nada que

ver: a joderse y aguantar, esa era la consigna del doctor. Al principio me hizo

gracia, pero después, analizando la cuestión, me di cuenta de que ese doctor

era un reverendo hijo de puta.

Detrás del cementerio,

pasando unos monoblocs de arquitectura bizarra que desentonaban con el entorno,

llegué a una típica casa suburbana. Techo plano, verja baja y un sendero de

lajas hacia el porche, con una sola columna delimitándolo y la ventana

rectangular junto a la puerta de entrada. Prolija la casita, pensé. Con un Corsa

en la cochera junto a la medianera. Mientras esperaba –no había timbre- miré

hacia arriba, al poste de Edenor: un cable conectaba la red eléctrica a una

toma en la terraza sin pasar por el medidor. Ah, por eso los tres equipos de

aire acondicionado, me dije.

Se movieron las cortinas y

una mujer de unos setenta años, vestida de negro, me abrió. Pasé a una sala

coqueta, llena de luz, con un cuadrito de un gato sobre la chimenea, una de

esas chimeneas con troncos falsos y el quemador de gas debajo. Todo limpio,

inmaculado. Me frenó ahí nomás, a dos pasos de la puerta. Sacate la camisa

ordenó. Hablaba en susurros, tenía manos huesudas y un ojo blanco, velado por

una catarata. Con el otro ojo me miró la espalda y sin preguntar nada tocó el

lugar de más dolor. Después se fue para adentro. Al fondo, en un patio sombreado,

divisé una mesa con un hombre que leía el diario y tomaba mate. Era viernes.

La vieja volvió con un

frasco lleno de líquido negro. La famosa tinta china, deduje. Me hizo girar y

quedé mirando la puerta. A continuación me pintó media espalda y parte del pecho

con un pincel gastado. Mientras pintaba me preguntó cómo me llamaba. Carlos.

Carlos qué. Carlos Boniver. ¿Oliver? No, Boniver. Ah, Póniper. Me pareció que

rezaba en voz baja, pesqué la palabra Cristo y mi nombre repetido varias veces.

Cuando terminó de pintarme se fue a buscar un trapo: tres o cuatro gotas de

tinta china habían salpicado las baldosas cerámicas del piso. Mientras

limpiaba, me ordenó esperar para ponerme la camisa. Cuando seque vestite y

volvé mañana, me dijo, son tres días para que haga efecto la curación. Y se fue

hacia el comedor donde había una tabla de planchar y una pila de ropa. Al rato

se acercó y me retó: ¿Por qué usás eso tan oscuro? Estás muy abrigado, no hay

que darle calorías a ella. Ponéte ropa clara, liviana. Le pago ahora, quise

saber. No, después. Y no te bañes hasta el lunes, tiene que trabajar la tinta. Rosa,

¿usted está segura que lo mío es culebrilla? pregunté con cautela. Mire que a

mí no me salió nada en la piel, aclaré. La tenés adentro, dijo, por eso no

muestra las escamas. ¿Cómo lo sabe? Porque ella me habla, respondió sin dudar.

Y agregó: alguien la puso en la puerta de tu casa, o del auto. ¿Por pura

maldad? pregunté asombrado. Envidia, sentenció. Y concluyó: la envidia es pior que el engaño.

El sábado hice el mismo

camino, rodeando el cementerio y dejando atrás los monoblocs. Ya desde la

esquina me pareció ver movimiento frente a la casa de Rosa. Estacioné a media

cuadra y, mientras me acercaba, distinguí el patrullero y la gente amontonada.

Había olor a madera chamuscada. Me sumé a los curiosos como un vecino más, un

vecino anónimo. Una cinta de peligro ondeaba en el frente, y dos agentes de la

bonaerense custodiaban la entrada. Las versiones de los curiosos no coincidían,

había quienes hablaban de incendio premeditado y había otros que mencionaban un

intento de homicidio. ¿Rosa está bien? atiné a preguntar. Se la llevaron

esposada, me contestó una señora gorda con ruleros, ahora falta que venga el

juez para identificar el cadáver. ¿Cadáver? Apuntó con el mentón hacia la casa

y dijo: Ella lo liquidó, lo mató la bruja. Y, luego de una pausa, agregó: Dicen

que estaba harta de que el tipo le sacara plata. ¿Sabe cómo fue? Veneno en el

mate. Después quiso incendiar la vivienda pero los bomberos llegaron antes. La

gorda me miró de arriba abajo: mi camisa y mis pantalones blancos desentonaban

con el vecindario. Seguro que usted es cliente de la Rosa , dijo tocándose un

rulero. Justo ayer empecé un tratamiento, respondí como con culpa. Valiente,

dijo la gorda, ahora difícil que pueda terminarlo.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)