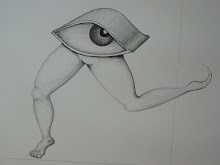

EL PODER DE LA SOMBRA

Entraba luz por la ventana,

me desperté y ya la sombra estaba sobre mí, estudiándome. Y no era cualquier

sombra, era mi sombra, que había trepado

a la cama y me miraba atentamente. Supuse que sería la secuela de una pesadilla

y, con esa esperanza, caminé hasta el baño, me lavé la cara y me miré en el

espejo. Pero ella asomó su masa informe y oscura por encima de mi hombro.

Cuando empezó a hablarme la

cosa se puso densa: me enrostraba cuestiones que yo creía sepultadas en mi

inconsciente, las traía a la luz, ventilándolas, temas que yo hubiera preferido

no desenterrar jamás. Y era persistente, me seguía a todas partes murmurando

por lo bajo, a veces hasta me gritaba. Era incansable en su acoso.

Pasaron los días y la

tortura se hizo cada vez más insoportable, aunque por la noche, encerrado en mi

dormitorio, ella desaparecía. Los días nublados me daba un respiro, pero en

cualquier lugar con luz artificial el asedio recomenzaba. ¿Viste que habla

solo?, decían a mis espaldas. Qué irritable está el jefe, oí que comentaba mi

secretaria. ¿Qué te anda pasando?, preguntaban mis amigos del gimnasio. Y ella en

el suelo, burlona, esperando la oportunidad para enroscarse en mi cuello,

hablarme al oído y destapar algún recuerdo abominable.

Probé de todo. Ayuno,

alcohol, somníferos. Solvente, repelente de insectos, goma de borrar, sal de

limón. Le di con un hacha, traté de encerrarla en un ropero, pasé horas en una

cámara frigorífica. Durante semanas anduve con una linterna que la neutralizaba

en parte, pero no fue suficiente, lo que quedaba fuera del foco se movía como

una ameba, parecía reírse de mí y no paraba de hablar. Me anoté en una pileta

climatizada, ya que descubrí que bajo el agua la maldita me dejaba en paz. Entonces

nadaba un par de horas todos los días y volvía a ser dueño de mis pensamientos.

Pero en el vestuario la muy terca reaparecía y me ponía verde de rabia o rojo

de vergüenza.

¿Médicos, psicólogos,

psiquiatras? ¿Curas, brujas, hipnosis, exorcismo? Nada dio resultado. El poder

de la sombra era invencible. Tenía que escapar. Lejos, tal vez a las montañas, donde

no hubiera sol ni civilización. Dejar atrás mi vida de martirio.

Una tarde de otoño me subí

a la moto y aceleré hacia la autopista. Ciento cincuenta, ciento setenta,

doscientos kilómetros por hora marcaba el tacómetro de la BM. La ruta era una cinta de

plata que se perdía en el infinito. Creí que la sombra no podría alcanzarme a

semejante velocidad. Error. Ella se sentó sobre el parabrisas, me miró de

frente y me dijo: “Sólo cuando tú sepas quién eres dejaré de hostigarte.” Le

pegué un cabezazo para espantarla, la moto derrapó, salió fuera de pista y se

estrelló contra un árbol. Quedé tendido boca arriba sobre el pavimento. A

medida que mi respiración se fue aquietando noté la mancha informe y oscura

debajo de mi espalda. Ya no se movía, la sombra se había convertido en una cosa

inerte, muerta. Al fin lo logré, me dije. Pero miré mejor: la mancha era mi sangre.