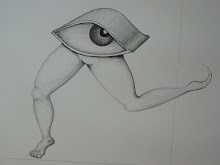

HEXAGONAL

Su belleza hexagonal me cautivó desde el primer instante. En la fosa del taller de Guillermo, bajo la luz fluorescente de los tubos de neón, ella apareció una mañana en mi gaveta. La sentí abierta, receptiva, sensual, e intenté acercarme para iniciar una conversación. Nuestros metales tenían mucho en común, eran aleaciones de viejas chatarras recicladas en los hornos de Zapla. Enseguida empezamos a hablar. Me dijo que estaba aburrida, cansada de tanto trajinar en el tren delantero de aquel Corsa taxi.

Tenés novio, le pregunté de entrada. Lo tuve, respondió después de una pausa: un cabeza gota de sebo que me trató mal. Me costó años de terapia, agregó con tristeza. Noté que estaba rayada por dentro. Pero yo también tenía mi rosca. Entonces deseé que nuestros rayes pudieran complementarse, y esa misma noche me acerqué para besarla. La humedad de la fosa, el olor a grasa y los ladridos de Sarno, el perro del taller, no ayudaban, pero por fin logré tocarla. Ella se alzó sobre uno de sus cantos planos y se ofreció a mi vástago con el candor de una quinceañera. No hubo caso, nuestras roscas no encajaban. Pensé en las enseñanzas del Kamasutra, mujer liebre y hombre elefante, o al revés, hombre conejo y yegua mujer. Según el libro de la sabiduría oriental había combinaciones insospechables, pero mecánicamente posibles. Pedí ayuda al WD-40, aunque no me oyó o se hizo el dormido. El viejo Penetrit, que sufría del lumbago, soñaba en un rincón de la gaveta con la alcuza de su juventud. Y el pote de grafito no estaba a mi alcance. Entonces ella trató de darme ánimo: en un susurro me dijo que yo era el Yang y ella era el Yin, las dos mitades del todo, el ensamble esencial, el acople perfecto. Pero el óxido del tiempo, la falta de costumbre y el escenario desapacible atentaban contra la unión de nuestros cuerpos. De pronto surgió una variante: me doy vuelta, dijo ella, y me ofreció su otro lado. Audaz la quinceañera, pensé, atacado por un vigor irrefrenable. Recién nos conocemos y ya tan dispuesta. Arremetí como un toro sediento de sangre, pero si el primer intento fue un fracaso, éste fue peor. La frustración me sumió en un mutismo hermético. Cabizbajo y humillado, fui a refugiarme en los brazos de la llave francesa.

Al día siguiente, brillante, alerta, inoxidable, desde la gaveta del fondo me saludó el gota de sebo. Y noté cómo ella, más radiante que nunca, lo miraba con aire cómplice. Después la perdí de vista, porque la fosa se oscureció bajo la sombra de un chasis. Alineación y balanceo, escuché que decía Guillermo. Media hora más tarde, cuando el auto salió marcha atrás, gota de sebo ya no estaba. Ella también había desaparecido, así, sin saludarme, sin siquiera dejar un mensaje. Fue como si se hubiera desmaterializado en el humo del escape.

Creo que de a poco estoy olvidándola. A veces juego a la perinola con un remache pop y una arandela de bronce, a veces me distraigo sumando los números de las chapas de los autos que entran en el taller. Por lo general mato el tiempo espiando hacia la calle. Pero en las noches frías y solitarias, el recuerdo de su rosca inalcanzable me acompaña, me mantiene despierto durante horas con la vista clavada en la cortina metálica. Entonces se me humedecen los ojos y se me seca la garganta, mientras Sarno, el perro del taller, ladra y ladra.

Su belleza hexagonal me cautivó desde el primer instante. En la fosa del taller de Guillermo, bajo la luz fluorescente de los tubos de neón, ella apareció una mañana en mi gaveta. La sentí abierta, receptiva, sensual, e intenté acercarme para iniciar una conversación. Nuestros metales tenían mucho en común, eran aleaciones de viejas chatarras recicladas en los hornos de Zapla. Enseguida empezamos a hablar. Me dijo que estaba aburrida, cansada de tanto trajinar en el tren delantero de aquel Corsa taxi.

Tenés novio, le pregunté de entrada. Lo tuve, respondió después de una pausa: un cabeza gota de sebo que me trató mal. Me costó años de terapia, agregó con tristeza. Noté que estaba rayada por dentro. Pero yo también tenía mi rosca. Entonces deseé que nuestros rayes pudieran complementarse, y esa misma noche me acerqué para besarla. La humedad de la fosa, el olor a grasa y los ladridos de Sarno, el perro del taller, no ayudaban, pero por fin logré tocarla. Ella se alzó sobre uno de sus cantos planos y se ofreció a mi vástago con el candor de una quinceañera. No hubo caso, nuestras roscas no encajaban. Pensé en las enseñanzas del Kamasutra, mujer liebre y hombre elefante, o al revés, hombre conejo y yegua mujer. Según el libro de la sabiduría oriental había combinaciones insospechables, pero mecánicamente posibles. Pedí ayuda al WD-40, aunque no me oyó o se hizo el dormido. El viejo Penetrit, que sufría del lumbago, soñaba en un rincón de la gaveta con la alcuza de su juventud. Y el pote de grafito no estaba a mi alcance. Entonces ella trató de darme ánimo: en un susurro me dijo que yo era el Yang y ella era el Yin, las dos mitades del todo, el ensamble esencial, el acople perfecto. Pero el óxido del tiempo, la falta de costumbre y el escenario desapacible atentaban contra la unión de nuestros cuerpos. De pronto surgió una variante: me doy vuelta, dijo ella, y me ofreció su otro lado. Audaz la quinceañera, pensé, atacado por un vigor irrefrenable. Recién nos conocemos y ya tan dispuesta. Arremetí como un toro sediento de sangre, pero si el primer intento fue un fracaso, éste fue peor. La frustración me sumió en un mutismo hermético. Cabizbajo y humillado, fui a refugiarme en los brazos de la llave francesa.

Al día siguiente, brillante, alerta, inoxidable, desde la gaveta del fondo me saludó el gota de sebo. Y noté cómo ella, más radiante que nunca, lo miraba con aire cómplice. Después la perdí de vista, porque la fosa se oscureció bajo la sombra de un chasis. Alineación y balanceo, escuché que decía Guillermo. Media hora más tarde, cuando el auto salió marcha atrás, gota de sebo ya no estaba. Ella también había desaparecido, así, sin saludarme, sin siquiera dejar un mensaje. Fue como si se hubiera desmaterializado en el humo del escape.

Creo que de a poco estoy olvidándola. A veces juego a la perinola con un remache pop y una arandela de bronce, a veces me distraigo sumando los números de las chapas de los autos que entran en el taller. Por lo general mato el tiempo espiando hacia la calle. Pero en las noches frías y solitarias, el recuerdo de su rosca inalcanzable me acompaña, me mantiene despierto durante horas con la vista clavada en la cortina metálica. Entonces se me humedecen los ojos y se me seca la garganta, mientras Sarno, el perro del taller, ladra y ladra.